「法人保険は節税にならない」——法人保険について検索すると、そんな見出しが目に付きます。

確かに、これまで法人保険の節税効果は規制が強化されてきました。また、「法人保険の節税スキーム」とされる手法そのものが、実質的な節税効果を持たないという指摘もあります。

しかし、実際に生命保険を活用して“当期の税金を先送り(=課税の繰延)”し、決算期のキャッシュを守ることが可能です。つまり、法人保険には税金対策としてのメリットが大いにあるということです。

本記事では、経営者や経理担当者にわかりやすいよう、法人保険と節税効果についてわかりやすく解説。損金算入ルールや節税効果のシミュレーションなど、実務で役立つ知識もお伝えします。

「法人保険の正しい知識が知りたい」「法人税を効果的に節税できる商品が知りたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

「法人保険は節税にならない」は誤解?

節税商品としての法人保険は、主に生命保険や第三分野保険(医療保険やがん保険など)を活用する手法を指します。

これらの法人保険は、資産や福利厚生としての価値がありつつ、保険料を損金算入(経費として利益から控除)することで法人税を大きく減らせるためです。

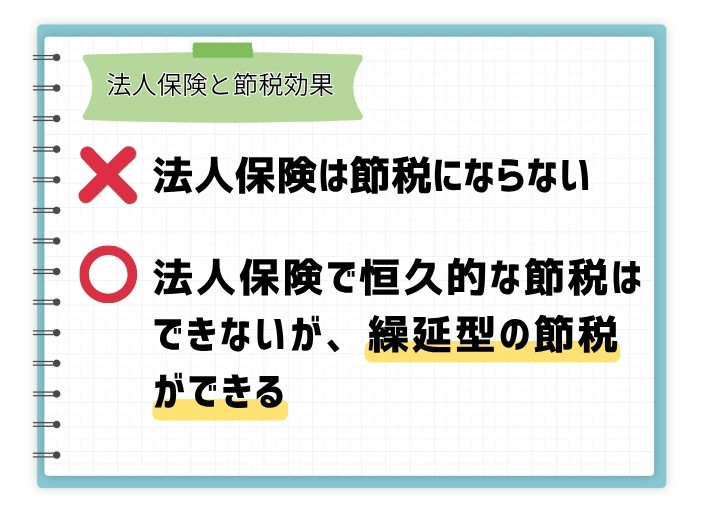

一方で、「法人保険に節税効果はない」とする意見もありますが、これも間違いとは言えません。

一見すると矛盾していますが、これは法人保険における「節税」の定義がポイントとなります。

法人保険における節税とは「課税の繰延」のこと

節税というと「税金そのものを永久に減らす」と思いがちですが、法人保険で得られるのは課税を将来に先送りする効果(課税の繰延効果)です。

保険料を経費(損金)にすれば、その分だけ当期の法人税が下がります。一方、保険金や解約返戻金※を受け取ると益金として課税されるため、トータルでは税負担がゼロになるわけではありません。

※解約返戻金…解約時に保険会社から払い戻されるお金。

つまり、恒久的な税の軽減という意味では「節税にならない」、繰延による短期的な税の軽減という意味では「節税になる」が正しい認識です。

法人保険で繰延型節税を行うメリット

「『繰延型節税』とはいうものの、トータルの税負担が変わらないなら無意味では?」と思う人もいるかもしれません。

しかし、経営において「当期の法人税を減らすこと」は、以下のようなメリットがあります。

- 決算対策

- 想定外に利益が大きかったとき、保険料をまとめて支払うことで税負担を応急的に軽減する。

- キャッシュの確保

- 納税を先送りすることで、手元資金を事業投資や運転資金に回せる。

- 退職金や事業承継資金の計画的確保

- 繰延期間中に解約返戻金が積み上がり、課税負担を軽減しつつ貯蓄(資金準備)が可能。

- 利益の平準化

- 収益変動が大きい業種でも、損金算入と返戻金受取のタイミングを調整することで利益を均せる。

もちろん、税務上の効果だけでなく、保険本来の機能(死亡・疾病・事業保障などの保険機能)も重要なメリットです。

さらには「福利厚生の充実による人材定着」「簿外資産による財務体質の改善」など、副次的な効果もあります。

法人保険は節税(課税の繰延)だけでなく、様々な面で活用できる経営支援ツールといえます。

「税制改正で節税効果が減った」は本当?

法人保険の節税(繰延)効果は「保険料の損金算入」が土台です。

しかし、節税のみを目的とした保険商品が増えすぎたことで、2019年に国税庁が損金算入ルールを見直します。結果、税法における法人保険の取扱いが厳しくなり、当時提供されていた節税向け保険の多くが販売停止に追い込まれました。

その後、2021年にも大きな改正が実施され、法人保険による節税効果は以前と比べて縮小しています。

ただし、節税効果が減った2025年現在も、多くの企業が法人保険を活用しており、税金対策として高い需要があります。

ここからは、税制改正の変遷と、最新ルールでの取扱いをわかりやすく解説します。

税制改正の変遷と法人保険への影響

① 2019年:定期保険や第三分野保険の損金算入割合が減少(バレンタインデーショック)

2019年の改正では、定期保険(期間の定めがある生命保険)および第三分野保険が規制されます。

これらの保険は、改正前なら保険料の全額または1/2を損金として計上できました。

また、100%やそれに近い解約返戻率※を持つ商品も多く、節税効果と合わせて「保険加入で資産を増やす」というスキームが可能でした。

※解約返戻率…支払済みの保険料に対する解約返戻金の割合。

しかし、税制改正後は最高解約返戻率(ピーク時の解約返戻率)が高いと資産計上が必要となり、損金算入割合が制限されるようになります。

つまり、「解約返戻率が高い=貯蓄性が高い保険」は課税の繰延がしにくくなったのです。

この改正は2月14日に発表されたことから、保険業界では「バレンタインデーショック」と呼ばれています。

- 【改正前】

最高解約返戻率に関係なく、保険料の全額または1/2を損金に算入。 - 【改正後】

最高解約返戻率が高いほど保険期間前半に損金算入できる割合が減り、節税効果(繰り延べられる課税額)が減少。

② 2021年:名義変更プランの規制(ホワイトデーショック)

バレンタインデーショックから2年後の2021年、国税庁は「名義変更プラン」の封じ込めに動きます。

名義変更プランとは、主に経営者向けに開発された法人保険の節税スキームです。法人保険を個人に名義変更することで、少ない税負担で資産移転を可能とするものでした。

- 企業が法人保険に加入する

- 返戻金が増える前に社長の個人名義に変更する

- 給与所得として社長個人に課税されるが、改正前は「評価額=そのときの返戻金相当額」であったため、課税負担が少ない

- 返戻金の増加ピーク時に解約し、まとまったお金を手に入れる

- 一時所得として社長個人に課税されるが、一時所得には「特別控除額を引いて1/2を乗じる」というルールがあるため、課税負担が少ない=同額を現金で受け取るより節税できる

こうした節税スキームに対し、改正後は「名義変更時の解約返戻率が70%未満の場合、評価額はそれまでの資産計上額を基準にする」とされました。

つまり、「評価額が低いときに名義変更することで所得税を抑える」という手法が使えなくなったのです。

この改正は3月中旬に通達されたため、前回の改正になぞらえて「ホワイトデーショック」といわれています。

- 【改正前】

返戻金が少ない=評価額が低いときに名義変更することで、資産移転に伴う課税を軽減。返戻金が上がってから解約することで、同額をキャッシュで受け取るより節税が可能。 - 【改正後】

解約返戻金が少ないときに名義変更すると資産計上額で評価されるため、所得税を軽減できなくなる。

ルールは厳しくなったが税金対策としての機能は健在

2度の改正によりルールが厳しくなった法人保険ですが、それでも節税(繰延)効果自体は健在であり、税金対策として多くの企業が活用しています。

- 年間の保険料次第で、数十万円から数億円まで損金算入が可能(幅広い企業規模に対応)。

- 一定範囲内で返戻金ピークを調整できるため、出口戦略を取りやすい。

- 保障と節税(繰延)で二重のメリットがある。

「税制改正で規制が強化された」と聞くとデメリットに感じるかもしれませんが、むしろ合法ラインが明確化し、節税(繰延)手法として使いやすくなったという見方もできます。

前述の通り、経営支援ツールとして税務以外のメリットもあるため、ぜひ前向きに導入を検討してみましょう。

法人保険の損金算入ルールとシミュレーション

ここからは、2025年時点の損金算入ルールを踏まえ、実際にどのくらい法人保険で節税(繰延)効果を得られるかシミュレーションします。

リアルな数字で解説するので、経営判断や経理実務の参考にしましょう。

改正後の損金算入ルール早見表

税制改正後の損金算入ルールでは、最高解約返戻率が50%超の法人保険に対して「資産計上期間」と「資産計上割合」が設けられます。

3つの区分があり、返戻率が高いほど資産計上の期間・割合が増える仕組みです。

| 最高解約 返戻率 |

資産計上期間 | 資産計上額 | 取り崩し期間 |

|---|---|---|---|

| 50%以下 | 全額損金算入 | ||

| 50%超~ 70%以下 |

保険期間の当初40%の期間 | 支払保険料×40% (支払保険料×60%は損金算入) |

保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入 |

| 70%超~ 85%以下 |

保険期間の当初40%の期間 | 支払保険料×60% (支払保険料×40%は損金算入) |

保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入 |

| 85%超 |

①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで ②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで |

保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上 11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上 |

解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し |

| 最高解約返戻率:50%以下 | |

|---|---|

| 全額損金算入 | |

| 最高解約返戻率:50%超~70%以下 | |

| 資産計上期間 | 保険期間の当初40%の期間 |

| 資産計上額 | 支払保険料×40% (支払保険料×60%は損金算入) |

| 取り崩し期間 | 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入 |

| 最高解約返戻率:70%超~85%以下 | |

| 資産計上期間 | 保険期間の当初40%の期間 |

| 資産計上額 | 支払保険料×60% (支払保険料×40%は損金算入) |

| 取り崩し期間 | 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金算入 |

| 最高解約返戻率:85%超 | |

| 資産計上期間 |

①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで ②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで |

| 資産計上額 |

保険期間開始日から10年経過日までは、 11年目以降は、 |

| 取り崩し期間 | 解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し |

たとえば「最高解約返戻率80%、保険期間10年の法人保険」の場合、資産計上期間は「10年×40%=4年」です。期間中、保険料の60%は資産計上し、残り40%を損金算入します。

資産計上期間の終了後は、保険料の全額を損金算入します。資産計上した分は、保険期間の後半に設定された「取り崩し期間」中に分割して損金算入額に上乗せします(取り崩し前に解約した場合、解約返戻金から資産計上額を控除して処理)。

例外的に半損・全損になるケースもある

保険の種類や契約内容によっては、上記のルールとは関係なく半額・全額を損金算入できるケースがあります。

養老保険(満期保険金がある生命保険)の場合、一定の福利厚生要件を満たせば保険料の半額を損金算入できる。

最高解約返戻率が70%以下で、1人あたりの年間保険料総額が30万円以下の場合、全額を損金算入できる。

これらの例外を活用すれば、より効率的な節税(繰延)が可能です。

法人保険による節税(繰延)効果のシミュレーション

具体例として、以下の条件で法人税額をシミュレーションしてみましょう。

- 年間利益:1億円

- 法人税率:30%

- 加入する保険:定期保険/年間保険料1,000万円/保険期間10年/5年目に最高解約返戻率80%(返戻金4,000万円)

- 資産計上期間:4年間(資産計上60%、損金算入40%)

- 出口戦略:6年目の保険料支払い前に解約し、退職金原資(4,000万円)として活用

法人保険に加入しなかった場合、1~5年目の法人税は3,000万円、退職金支出のある6年目は1,800万円となります。

| 税額 | 説明 | |

|---|---|---|

| 1年目 | 3,000万円 | ・年間利益に税率をそのまま乗じる 1億円×30%=3,000万円 |

| 2年目 | 3,000万円 | |

| 3年目 | 3,000万円 | |

| 4年目 | 3,000万円 | |

| 5年目 | 3,000万円 | |

| 6年目 | 1,800万円 | ・退職金支給で4,000万円の支出(損金)を計上 (1億円-4,000万円)×30%=1,800万円 |

一方、法人保険に加入した場合、1~4年目の法人税は2,880万円、5年目は2,700万円、6年目は2,280万円となります。

| 税額 | 説明 | |

|---|---|---|

| 1年目 | 2,880万円 | ・保険料1,000万円のうち、40%を損金算入 {1億円-(1,000万円×40%)}×30%=2,880万円 |

| 2年目 | 2,880万円 | |

| 3年目 | 2,880万円 | |

| 4年目 | 2,880万円 | |

| 5年目 | 2,700万円 | ・保険料1,000万円を全額損金算入 (1億円-1,000万円)×30%=2,700万円 |

| 6年目 | 2,280万円 | ・解約返戻金4,000万円と資産計上額(未取り崩し分)を相殺して益金計算 4,000万円-(1,000万円×60%×4)=1,600万円 ・年間利益に、上記益金および退職金損金を合算して税額計算 |

2つのシミュレーションを比べると、解約年に課税を先送りすることで、契約期間中の税額を抑えられるとわかります。

| 法人保険に加入しなかった場合 | 法人保険に加入した場合 | 課税差額 | |

|---|---|---|---|

| 1年目 | 3,000万円 | 2,880万円 | ▲120万円 |

| 2年目 | 3,000万円 | 2,880万円 | ▲120万円 |

| 3年目 | 3,000万円 | 2,880万円 | ▲120万円 |

| 4年目 | 3,000万円 | 2,880万円 | ▲120万円 |

| 5年目 | 3,000万円 | 2,700万円 | ▲300万円 |

| 6年目 | 1,800万円 | 2,280万円 | 480万円 |

| 累計 | 1億6,800万円 | 1億6,500万円 | ▲300万円 |

法人税対策で保険を選ぶときのポイント3つ

節税(繰延)で法人保険を選ぶコツとして、以下を押さえておきましょう。

- 返戻率のピークを知る

- キャッシュフローへの影響を検討する

- 専門家に相談する

それぞれ詳しく解説するので、ぜひ保険選びの参考にしてください。

①解約返戻率のピークを知る

最高解約返戻率によって損金算入割合が変わるため、解約返戻率がいつ・何%になるかは重要です。特に、返戻金のピークと自社の資金ニーズ(設備投資や役員退任に伴う退職金など)を合わせる必要があります。

例えば、資金ニーズが5年後などの短期なら逓増定期保険、10年以上など長期なら長期平準定期保険が候補になります。

いつ現金化するか、契約前に出口戦略を計画しておきましょう。

②キャッシュフローへの影響を検討する

節税商品として見た場合、法人保険はキャッシュアウト(現金の支出)がある商品です。定期型でも数年~数十年にわたって保険料を支払う必要があるため、資金繰りに悪影響を及ぼす可能性があります。

影響を抑えるためには、しっかりとした事前計画を立てることが大切です。状況に応じて、契約者貸付制度や払済保険への切替なども検討してみましょう。

※契約者貸付制度…解約返戻金を担保に、保険会社から資金を借り入れる制度。

※払済保険…解約返戻金を一時払保険料として充当し、保険料の支払いをなくしたうえで保障を継続する制度。

③専門家に相談する

法人保険の選定にあたっては、保険だけでなく税務や法人経営にも詳しい専門家を頼ることが重要です。

適切な専門家としては、以下が挙げられます。

- 保険の選定・加入・見直し、財務の最適化…法人保険を取り扱う保険会社や代理店、FP(ファイナンシャルプランナー)

- 税務相談、税務処理や申告業務…税理士

法人保険の選定や具体的な契約内容のプラン設計は、自社の業種・財務内容・将来計画などで最適解が変わります。プロの知識を借りて、複数商品を比較検討しましょう。

節税(繰延)におすすめの保険種類

最後に、税金対策としておすすめの法人保険をいくつか紹介します。

下記を参考に、自社の目的に合った保険商品を選びましょう。

長期平準定期保険

長期平準定期保険は、解約返戻率が比較的高く、一定期間損金算入できる定期保険です。

最高解約返戻率は80%~95%程度で、ピークは契約後10年~30年後になります。

退職金の準備や事業承継対策など、長期的な資金計画に向いている法人保険です。

【関連記事】長期平準定期保険の仕組みや活用方法についてはこちら

逓増定期保険

逓増定期保険は、契約から一定期間を過ぎると保険金額が増加するタイプの定期保険です。

5年~20年程で解約返戻金のピークを迎え、最高解約返戻率は85%以上が一般的です。

保険料が割高になる分、損金算入できる金額も大きいため、短期間の資金繰りに適しています。

養老保険

養老保険は、満期になると死亡保障額と同額の満期保険金(満期返戻金)を受け取れる法人保険です。

用途としては、従業員や役員の万が一に備えつつ、退職金資金の準備も兼ねるという活用方法が一般的です。

福利厚生として全従業員を加入対象にすれば、保険料の1/2を損金算入できます。

医療保険・がん保険

医療保険やがん保険も、損金算入による節税(繰延)効果が得られます。

福利厚生として加入すれば1/2の損金算入が可能なうえ、従業員の安心感やモチベーション向上にもつながります。人材の定着率を上げたい中小企業は、前向きに導入を検討してみましょう。

まとめ

本記事では、法人保険の節税効果について詳しく解説しました。

特に重要なポイントは下記の通りです。

- 法人保険による節税効果とは「課税の繰延」のこと

- 税制改正後も節税(繰延)効果は有用であり、多くの企業が活用している

- 税金対策として法人保険に加入するなら、解約返戻率やキャッシュフローの検証が重要

損金算入の厳格化により効果は縮小されたものの、法人保険による節税(繰延)には一定の効果が期待できます。保障や財務戦略上のメリットも考慮すれば、強力な経営支援ツールとしておすすめです。

自社の財務状況や経営方針によって適切な保険は異なるので、まずは法人コンサルに強い専門家に相談し、自社に最適な保険を見つけましょう。

法人保険比較.netの

専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい

- いま加入している保険を見直したい

- 退職金制度や福利厚生を導入したい

- 事業承継や相続について考えたい

- 税金対策や財務戦略を相談したい

法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて

"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。